健康体育步道:城市活力新脉动

[图片1:城市健康体育步道全景,绿树环绕,市民漫步其中]

在快节奏的现代生活中,健康已成为城市居民的核心追求。而“健康体育步道”作为集运动、休闲、生态于一体的公共空间,正逐渐成为城市更新的“活力密码”。它不仅是市民日常锻炼的“天然健身房”,更是串联城市绿色脉络的“生态纽带”,让健康生活触手可及。

健康体育步道:定义与意义

健康体育步道是以“健康导向”为核心理念,科学规划建设的多功能步行及运动空间。区别于普通道路,它通过专业设计融合运动功能、景观体验与人文关怀,满足市民跑步、健走、骑行、太极等多种需求。据《中国健康体育步道建设指南》显示,一条标准健康步道可带动周边社区15分钟健身圈覆盖率提升40%,成为“健康中国”战略在城市落地的生动实践。

对个人而言,步道是免费的“健康管家”——每日30分钟的步道健走,能降低心血管疾病风险35%,改善睡眠质量;对城市而言,它是“生态名片”,通过保留原生植被、设置雨水花园,实现“会呼吸”的可持续设计,让钢筋水泥森林重焕绿意。

设计理念:科学规划与生态融合

一条优质的健康体育步道,背后是“以人为本”与“自然共生”的设计哲学。

科学规划,兼顾全龄需求

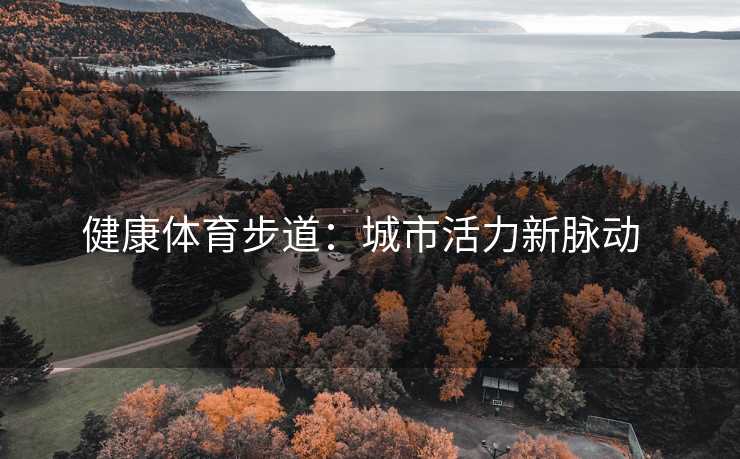

[图片2:步道细节图,包含智能监测设备和无障碍通道]

步道设计需严格遵循运动生理学原理:主道采用弹性塑胶材质,减少关节压力;分设“健走区”“跑步区”“骑行道”,通过地面色彩标识区分;每500米设置智能里程桩,实时显示心率、步数等数据,方便市民科学运动。针对老年人及残障人士,步道全程配备无障碍坡道、防滑路面和休息驿站,让“全龄友好”从一句口号变为触手可及的便利。

生态融合,景观赋能健康

步道选址优先依托城市公园、河岸、绿廊,最大限度保留原生植被。例如,某沿海城市的滨海健康步道,通过种植净化空气的乔木与蜜源植物,形成“天然氧吧”,运动时负氧离子浓度可达市区的6倍。部分步道还设置“生态解说牌”,让市民在锻炼中认识植物、了解生态,实现“运动+科普”的双重价值。

使用指南:解锁步道的健康价值

要充分发挥健康体育步道的效用,掌握正确的使用方法至关重要。

合理规划运动强度

市民可根据自身需求选择运动模式:初学者建议从“30分钟健走+10分钟拉伸”开始,每周3-4次;进阶者可利用步道坡度进行间歇跑,提升心肺功能。步道沿途设置的“运动强度指示牌”(如“低强度区”“高强度区”),能帮助快速匹配适合的运动节奏。

关注安全与细节

运动前需检查步道状况,避开雨天或湿滑路面;建议穿着运动鞋,携带饮用水,部分步道配备直饮水设备;夜间运动需优先选择带照明的路段,或佩戴反光手环。此外,步道禁止骑行、滑板等快速运动,共同维护安全有序的运动环境。

[图片3:市民在步道上运动的场景,跑步、骑行、散步等]

从清晨的健走者到夜跑的青年,从嬉戏的孩童到漫步的老人,健康体育步道正以包容的姿态,承载着不同人群的健康梦想。它不仅是一条路,更是一种生活方式的倡导——让运动融入日常,让健康成为习惯。未来,随着更多智慧化、生态化步道的建成,城市将在绿意与活力的交织中,书写“健康中国”的温暖篇章。

网友评论